Skulptur 2

Galerie Ludorff

Dr. Christina Irrgang

2025

Dr. Christina Irrgang:

"ÜBER ÄUSSERES UND INNERES ZUM SELBST - SKULPTUREN AUS ÜBER 100 JAHREN IN DER AUSSTELLUNG SKULPTUR 2"

„Äußeres – Inneres“ – mit diesen Worten und dem Gedanken, dass jede Erscheinung auf zwei Arten erlebt werden könne, beginnt Wassily Kandinskys Buch Punkt und Linie zu Fläche. 1 Es erscheint 1926 in der Reihe der Bauhausbücher, ist Referenz in der Lehre in bildnerischer Komposition am Bauhaus in Dessau. Das Äußere und das Innere bezeichnet zunächst zeichnerische, malerische oder foto-grafische Konstruktion von Raum, doch verweist darüber hinaus auf einen Zustand der Wahrnehmung, des Gewinnens einer eigenen Perspektive: Betrachte ich etwas durch stille Beobachtung hindurch, oder nehme ich durch aktives Partizipieren am Anschauungsprozess teil? Kandinskys Verständnis von Innen und Außen berührt den Prozess des Bewusstwerdens des eigenen Sehens wie ihn ähnlich Josef Albers vertrat mit der Haltung, die Augen für ein erkennendes Sehen zu öffnen.2 Wenngleich prägend für die Kunst der Moderne, ist das bewusste Sehen und In-Beziehung-Setzen von Selbst und Welt nicht ihre Schöpfung, vielmehr Ableitung spiritueller Lehren. Doch die Wichtigkeit des Gewahrseins von Innerem und Äußerem hat in der Bildenden Kunst noch immer Gültigkeit. Die Ausstellung Skulptur 2 macht überblicksartig die Skulptur zum Gegenstand und vereint aus den Beständen der Galerie Ludorff Werke, die im Verlauf der letzten rund 100 Jahre entstanden sind: realistische, naturalistische, abstrakte, konzeptuelle, konkrete, kinetische, postmoderne und zeitgenössische Plastiken. Diese facettenreiche Vielfalt gibt Raum, dem Denkbild des Äußeren und Inneren zu folgen, das unter Einbezug verschiedener Perspektiven zur eigenen Anschauung führt. Die folgende Betrachtung rückt dabei spezifische Akzente in den Blick.

LINIE UND FLÄCHE

Eine Linie, die kontinuierlich verläuft: mal gerade, dann rechtwinklig, eine Figur bildend, die in die Vertikale strebt. Norbert Krickes Raumplastik XXXVIII (1975/1976) ist eine filigrane Konstruktion – eine sachte Setzung aus Edelstahl, die den Raum fast unmerklich durch ihre Linienführung markiert, als etwas Vorhandenes kenntlich macht, doch nicht begrenzt, viel mehr seine Spektren betont. „Unser Raum hat tausend Qualitäten. Es sind die, die wir ihm geben“, bemerkt Kricke 1962.3 Krickes Geste ist konzeptuell – wie jene von Bernard Venet, der mittels einer in sich geschwungenen Linie gleichsam auf die Ausdehnung von Raum, auf Expansion verweist. Venets Stahlplastik Ligne Indéterminée (1994), die der Künstler wiederholt und in verschiedenen Größen ausgeführt hat, kreist die Idee von kontinuierlicher Bewegung ein, die in seinen Werken zumeist an das Zufällige im Kontext von Aktion und Interaktion gekoppelt ist. In jedem Handlungsgefüge entstehen Facetten, die den Raum, der uns umgibt, schleifen, ihn in seinem konstanten Verlauf von Zeit als etwas Konkretes im Jetzt zeigen – grenzüberschreitend. Dafür haben sich zeitlebens Martin und Brigitte Matschinsky-Denninghoff eingesetzt. Ihre 1964 gefertigte Skulptur (64/5) ist rund zehn Jahre nach Beginn ihrer Zusammenarbeit entstanden. Feine Stäbe aus Messing sind durch Zinn aneinander gerafft, bilden im Verblenden der Materialien eine Fläche, die einem in Falten gelegten Vorhang gleicht. Sichtbares und in den Materialschwüngen Verborgenes wechseln sich ab, mäandern. Das wie eine Welle gewölbte, mit Acryl durch Spritzpistole gefärbte Aluminium der Skulptur Ohne Titel (2023) von Katharina Grosse changiert in dem, was es an Ersichtlichem und Verborgenem preisgibt: Konzipiert als flaches, an die Wand gelehntes Objekt, strahlt die flächig aufgetragene, zuweilen in Schlieren verlaufende Farbe an die weiße Wand ab. Sie bildet ein farbiges Glühen, in dem sich der plastische Körper schemenhaft doch in seiner physischen Präsenz fortsetzt.

KÖRPER, RAUM UND NÄHE

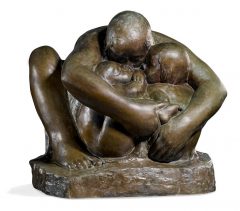

Die Präsenz, das Präsentsein: Zwei große, kräftige Arme umfassen die beiden Kinderkörper in Käthe Kollwitz’ Bronze Mutter mit zwei Kindern: Schützend wölbt die Mutter ihren Körper über Säugling und Kleinkind. Kollwitz arbeitete an dieser Aktfigurengruppe, die ihr letztes großes Werk markiert, zwischen 1932 bis 1935 – wenngleich die Mutter-Kind-Thematik ihre Arbeit über mehrere Jahrzehnte hinweg begleitete. Die von Kollwitz aus einem quadratischen Block herausgearbeitete Skulptur richtet den Blick auf den präsenten Körper im Raum, der sich durch Zuwendung und Nähe definiert, ja nährt. Dieser realistischen Darstellung steht eine solche, wie sie Hans (Jean) Arp mit seiner Reliefplastik Schwellengestaltung (1959/1972) ausformuliert hat, scheinbar abstrakt gegenüber. Doch Arp, der als einer der Hauptvertreter der organischen Abstraktion und als Mitbegründer der Gruppe Abstraction-Création4 gilt, entlehnte seine Formensprache der Natur. Die geschwungenen Formen der Plastik in kühl-mattem Aluminium wirken beschnitten, wie eine Scheibe, die aus einem voluminösen Körper entnommen worden ist. Das Objekt entstand als Teil der Reihe Schwellenplastiken, an der Arp seit Ende der 1950er-Jahre arbeitete. Fast zwei Meter hoch ist der an einer Wand lehnende Nagel (1989) von Günther Uecker, der wie eine Grenzziehung im Raum oder zwischen jenen, die ihn betrachten, wirkt. Doch er ist Symbol für Ueckers reliefartige Nagelbilder, die sein Lebenswerk und seine Arbeit in der Düsseldorfer Künstlergruppe ZERO (zusammen mit Heinz Mack und Otto Piene) geprägt haben. Anstelle handelsüblicher Nägel, die durch ihre Ordnung Bewegungsverläufe und körperhafte Felder in seinen Bildern erzeugen, tritt der aus Stahl gefertigte singuläre Nagel als autonomer Körper in Erscheinung und bildet in seiner Größe eine physische Referenz zum Menschen. Ueckers Nagel lehnt starr, zugleich fragil, den Großteil seines Gewichtes auf der Spitze des Stahls balancierend, fast existenziell, sakral. Er lädt ein zu einer inneren Zäsur. Katharina Fritschs Betende Hände (2002/2004) sind in Anklang an ihre kolorierten Madonnenfiguren der 1980er-Jahre zu sehen: Die aus Kunststoff gefassten und mit glänzendem Aluminium überzogenen Hände liegen in einer Geste des Erbittens, der Ehrung und der Wertschätzung aneinander. Fritschs Objekt adressiert das Individuelle und das Kollektive, spiegelt Innerstes und Äußerstes in einer vergegenständlichten, doch zugleich abstrakten Bildsprache, mit der sie Kulturen und Religionen übergreift zugunsten des Entmaterialisierten.

BEWEGUNG UND POSITIONIERUNG

Georg Kolbes Kleine Amazone basiert auf einem Entwurf, den der Bildhauer 1912 als Zeichnung angefertigt hat. Kolbes Kleinplastik aus Bronze, die er nach dem Ersten Weltkrieg nochmals überarbeitete, gehört zu dem Frühwerk des Bildhauers – und spiegelt die Anfänge der Galerie Ludorff, die ihre Sammlungstätigkeit mit Werken von Georg Kolbe, Renée Sintenis und Wilhelm Lehmbruck 1975 aufnahm. Der Körper von Kolbes Frauenakt steht in einer stabil-dynamischen Pose, der rechte Oberschenkel der Figur ist überdeckt von einem fließend-wehenden Tuch, ihr Kopf zur linken Seite gewandt. Kolbes Kleine Amazone ruht aktiv im Stand, weist eine selbstbewusste Verortung auf, ausgeglichen in der Positur, authentisch. Sie steht damit in Nähe der Reformbewegung des 19. Jahrhunderts und wirkt als Ruf in eine befreite, moderne Gesellschaft. Insbesondere in den Plastiken von Renée Sintenis findet sich in diesem Kontext der Fokus auf Menschen- und Naturdarstellungen in Gestalt von Tierkleinplastiken. Sintenis‘ Galoppierendes Fohlen (1929) nimmt durch die langgestreckten Vorderbeine und die zum Sprung angewinkelten Hinterläufe des Jungtieres eine besondere Stellung ein: denn in den Darstellungsformen der Beinbewegungen verschmelzen Mensch und Tier zu einem homogenen Körper in Bewegung, zu einer Nähe zwischen verschiedenen Erscheinungsformen des Lebendigen. Eine nahezu ruhende Ausgeglichenheit findet sich in der aus Messing geformten, verchromten Kleinplastik Doublement (1969) von Max Bill. Bewegung und Positionierung – etwa als Mensch zum eigenen Lebensumfeld – erscheinen, der Konkreten Kunst folgend, hier in absolut reduzierter geometrischer Form. Denn die hochglänzende Oberfläche der Kleinplastik wirkt wie ein Spiegel, in dem der umliegende Raum reflektiert, in dem Blicke der Betrachtenden, die den – eins, zwei, vier – sich kreuzenden und einander Halt gebenden Stäben folgen, einander finden, eine austarierte gesellschaftliche Wirklichkeit zu schaffen.5 Eine Utopie?

Die überlebensgroße Arbeit Painted Silhoutte (1987) von Allen Jones übergibt durch die schwarze Kugel, die sie mit der linken Hand fasst, nahezu einen Auftrag, zeitbezogene Gesellschaftsentwicklungen stets aus reflektierender Perspektive in den Blick zu nehmen. Der britische Pop-Art-Künstler Jones verhandelt visuelle Anhaftungen an medial überlieferte Bildvorstellungen und die Koppelung von Bild und Objekt: Die weibliche Silhouette ist aus einer dünnen Stahlplatte geschnitten und primär in Yellow, Magenta und Cyan bemalt; jene Farben, die im Druck von Medienprodukten Verwendung finden. Der athletisch-sexualisierte Körper der Figur wird von einer schmalen Einkerbung eines kreisrunden Podests getragen, vorgeführt. Das Austarieren von Kräften und die Fragilität medial überlieferter Bilder blenden ineinander und sind fast vierzig Jahre nach dem Entstehen dieser Skulptur von höchster Relevanz.

BLICKMOMENTE, DIE VERBINDEN

Viele der plastischen Werken, die in der Ausstellung Skulptur 2 versammelt sind, regen genaues Betrachten an: Die obere rechte Ecke des Wandreliefs Kleines rotes Quadrat (1994) von Imi Knoebel; der rote Apfel, den Hans-Peter Feldmanns Eva (undatiert) hält; die massive Farbe, die Bram Bogarts Ronde Rouge (2007) aber wie eine zart erblühende Rose wirken lässt; dann Louise Nevelsons Licht- und Schattenwürfe, die im Schwarz ihrer quadratischen Holzskulptur Night Blossom (1973) verschwinden; Otto Pienes Rastersonne (2009), die als Himmelsscheibe erscheint und dazu einlädt, sie mit den Augen entlang ihrer Textur zu ertasten; oder Heiz Macks Rotor (1971), der Blicke durch seine aufschimmernden Lichtreflexionen einfängt und tanzen lässt. Punkte, Linien und Flächen verdichten sich zu Körpern, die ganze Räumen erschaffen. Das Verbindende zwischen ihnen führt durch die Betrachtung, die Äußeres und Inneres einbezieht und die das Selbst und die Welt in einem authentischen Gefüge sichtbar werden lässt – um sie zu erfassen, zu begreifen.

1 Wassily Kandinsky: Punkt und Linie zu Fläche. Beitrag zur Analyse malerischer Elemente, Bauhausbücher Nr. 9, Verlag Albert Langen, München 1926, S. 11.

2 Josef Albers: Interaction of Color. Grundlegung einer Didaktik des Sehens, hrsg. v. Heinz Liesbrock, Hatje Cantz, Berlin 2023. [Erstveröffentlichung 1963].

3 Norbert Kricke: Raumplastiken und Zeichnungen aus vier Jahrzehnten, hrsg. v. Edith Wahlandt Galerie, Stuttgart 2008, S. 5.

4 Das Arp Museum Bahnhof Rolandseck in Remagen richtet unter dem Titel Netzwerk Paris. Abstraction-Création 1931−1937 vom 5. Juli 2025 bis 11. Januar 2026 die erste Überblicksausstellung zu der internationalen Künstler:innen-Vereinigung seit den 1970er-Jahren aus.

5 Auch Max Bill war Mitglied der Gruppe Abstraction-Création.